La

incorporación de este concepto en los discursos feministas e institucionales ha sido

sospechosamente rápida y estratégica, presentándola como una “nueva

forma” de violencia machista, recientemente detectada y bautizada, que

debe ser visibilizada, perseguida y castigada.

Sin embargo, esta categorización encierra un problema grave. Para empezar, es

fundamental distinguir entre la violencia que ocurre fuera del ámbito

judicial —en la intimidad de los hogares o en la calle, entre

particulares— y la que se comete dentro de los juzgados, amparada o

ejecutada por las instituciones del Estado. La primera, si bien

dolorosa y muchas veces brutal, pertenece al plano privado; puede ser

cometida, en principio, por cualquiera de los progenitores, aunque por

razones muy diferentes, y debe ser atendida con rigor. La segunda, en

cambio, es responsabilidad directa del poder judicial,

que con sus decisiones puede agravar, perpetuar o incluso generar una

nueva forma de sufrimiento, tanto para el niño como para el adulto, que

en su nombre, denuncia los hechos relatados por el niño. Recordemos que

los niños no pueden denunciar solos y siempre será un adulto quien

denuncie lo que ellos previamente le han contado.

Ese adulto suele

ser su madre, pero teóricamente podría ser su padre, su

abuela, una profesora, un médico, un vecino o cualquier persona que

escuche al niño y decida no mirar hacia otro lado. El hecho de que sean

mayoritariamente las madres es parte del escenario que debemos

escudriñar y lo haremos periódicamente en este mismo blog.

Sin embargo, en

muchos de los casos presentados en artículos y denuncias colectivas como ejemplos de pretendida violencia

vicaria, el daño que experimenta el menor no lo causa directamente su

padre, sino el juez que dicta sentencias sin tener en cuenta su relato, su edad, su etapa de desarrollo o su necesidad de protección.

Cuando las instituciones se convierten en las ejecutoras de esa

violencia, estamos hablando de algo muy profundo y estructural: violencia institucional.

Existen

decisiones judiciales que desoyen, minimizan o niegan el relato del

menor, y que priorizan la "autoridad paterna" por encima de su bienestar

emocional, físico y psicológico. ¿De verdad estamos ante una nueva

forma de violencia, o simplemente estamos maquillando con un nombre más

políticamente funcional la violencia institucional?

Muchos

de los casos catalogados (o esgrimidos) como supuesta violencia vicaria

se desarrollan de la siguiente manera: una madre denuncia que el padre

de sus hijos ha cometido abusos, malos tratos o comportamientos

inadecuados. A pesar de la denuncia —y a menudo sin pruebas concluyentes

que absuelvan ni condenen al denunciado—, el juez penal archiva la causa y el juez de familia dicta medidas que afectan profundamente la vida del niño.

A veces, esas medidas implican retirar la custodia a la madre. Otras veces, más insidiosamente, se imponen visitas obligatorias con el padre,

aun cuando el niño ha expresado con claridad que no quiere verlo, que

tiene miedo, o que no se siente seguro. En muchos de estos casos, la madre es amenazada con perder la custodia si no fuerza al niño a cumplir con esas visitas, aun en contra de su voluntad y su bienestar emocional.

¿De

qué estamos hablando entonces? ¿De un padre ejerciendo violencia contra

la madre a través del hijo? ¿De un juez que condena a un niño a pasar

las vacaciones y los fines de semana con alguien violento o alcohólico?

¿O de un juez obligando a una madre a traicionar a su hijo, bajo amenaza de castigo judicial si no convence al niño de que acuda a las visitas sonriente y recién peinado?

En estos escenarios, la figura del agresor se traslada, inevitablemente, del padre al aparato judicial.

Es el juez quien impone la custodia compartida, es el juez que fija las

visitas y es el juez quien amenaza con multas y con inversión de guarda

si no se obedecen sus sentencia.

Son

los jueces los que imponen custodias compartidas de bebés lactantes y

valdría recordar aquí lo que dice el sabio refrán de que contra el vicio

de pedir, está la virtud de no dar. Cualquiera que desee la custodia

compartida de un bebé lactante, lo último que desea es el bien de esa

criatura. Correspondería al juez contestar que no procede, pero no,

amparado en la actual doctrina de moda en los juzgados la mal llamada

"doctrina del bien superior del menor" el juez puede imponer una

custodia compartida que es una tortura para el recién nacido y por

supuesto para su madre.

Es

en los juzgados donde el juez desoye el relato de un niño que denuncia

abuso. Es el juez quien amenaza a la madre si no obliga al niño a ver a

su agresor.Es el juez quien aplica (junto a su equipo técnico) una

tortura judicial ampliamente implementada que se llama "la terapia de la

amenaza" . Quien no lo crea puede buscarlo por ese mismo nombre.

El daño que estamos relatando no se produce en lo privado: se ejecuta desde lo institucional. Entonces, ¿de

dónde nace esta intención tan torcida como clara de inculpar al padre y

exculpar a los jueces y peritos por todo este horror?

Hagamos como los detectives de las películas y preguntémonos, ¿quiénes se benefician de dividir y subdividir la violencia como si fueran hallazgos y descubrimientos? ¿Por

qué se necesitan constantemente nuevos nombres, nuevas etiquetas,

nuevas categorías, en lugar de reconocer que lo que hay es una misma

estructura de impunidad operando con distintos rostros?

La

invención (y no descubrimiento) del concepto violencia vicaria no es

un caso aislado, últimamente se han inventado muchos neologismos que

tratan de redefinir la realidad desde nuevas miradas, supuestamente

capacitadas para hacerlo y han nacido así nuevas fobias y filias, nuevas

definiciones de lo que es una mujer o nuevos odios pretendidamente

detectables y factibles de der juzgados. A veces parece que los pecados

han sido añadidos al código penal y al código civil sin que nos hayamos

percatado.

Uno

de esos inventos es el de “alienación parental” que al igual que la

"violencia vicaria" parece más una estrategia de marketing ideológico

que una herramienta real de protección. Ambos términos se disputan

protagonismo en artículos y en juzgados, y los dos hacen que se aleje

el foco de lo único que importa: lo que el niño ha contado y lo que el niño ha sufrido.

Si

partimos de la lógica que sustenta la violencia vicaria —es decir, que

un padre puede usar a sus hijos para herir a la madre—, entonces también

deberíamos aceptar como válida la idea de que una madre podría usar a

sus hijos para herir al padre. Eso es, precisamente, lo que plantea el

concepto de alienación parental.

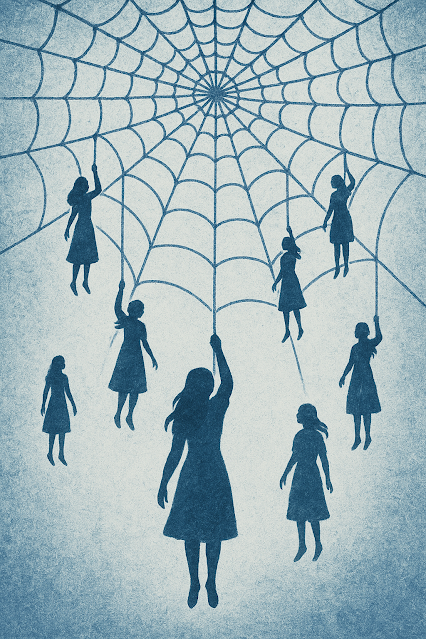

Ambas nociones (violencia vicaria y alienación parental) se encuentran en el debate público, y ambas comparten una raíz profundamente perversa:

las dos asumen que los niños no dicen la verdad, que son fácilmente

manipulables, y que lo que relatan no debe ser tomado en serio, sino

interpretado como una herramienta de guerra entre adultos.

Así,

cuando un niño dice que su padre lo maltrata, y su madre denuncia, se

la acusa a ella, sea directamente por el padre, por su abogado o por los

peritos forenses y el juez, de ser alienadora. Y cuando el niño

termina siendo arrancado de los brazos de su madre por orden judicial, y

se lo obliga a vivir con su padre, se dice que eso es violencia

vicaria, que el padre lo hace para castigarla a ella, sin tener en

cuenta que quien da la orden de invertir la guarda o concederla de forma

unilateral al progenitor es el juez.

Por

decirlo en palabras sencillas, las madres malas usan la alienación

parental para herir a los padres buenos, y los padres malos usan la

violencia vicaria para herir a las madres buenas.

¿Pero

dónde está la verdad del niño? ¿Dónde están su voz, su miedo, sus

deseos y la experiencia que relata como vivida? Lo terrible es que en ambos discursos —el de la alienación y el de la vicaria— el niño es solo un objeto de disputa, no un sujeto de derecho. La lucha no es por él, sino a través de él. El lenguaje cambia, pero el desamparo permanece.

Al

final, mientras se disputan narrativas, teorías y neologismos, lo

esencial se pierde y lo que se pierde es el niño. En lugar de seguir

inventando etiquetas, conceptos y categorías que nos alejan del centro

del problema, tal vez ha llegado la hora de hablar con claridad.

Lo que muchos llaman “violencia vicaria” no es más que una forma encubierta de violencia institucional. Y lo que otros llaman “alienación parental” no es más que un instrumento para silenciar a quien denuncia lo que no se quiere oír, es decir, tortura institucional.

Ambas

narrativas son útiles para distintos sectores ideológicos, jurídicos y

académicos y han servido para ocultar el verdadero conflicto: un sistema

judicial que desoye a los niños, castiga a quienes los defienden y

protege a quienes deberían ser investigados con más rigor. Y que ante la

falta de pruebas jamás encarcela a alguien, pero tampoco obliga a

quienes los acusan de convivir con ellos.

En

el actual sistema se prefiere acusar a una madre de alienadora antes

que respetar lo que su hijo ha relatado y por supuesto se escoge hablar

de violencia vicaria antes que admitir que se han separado niños de sus

figuras de apego sin motivos coherentes. Es, en fin, un sistema que

crea ficciones para no asumir su responsabilidad y que mantiene sin que

se le mueva un pelo que un agresor de mujeres, sea un practicante de

violencia verbal o hasta un golpeador, puede ser un buen padre.

No es necesario detectar nuevas formas de violencia. Lo

que hace falta es reconocer que hay una gran violencia soterrada que

muta, se disfraza, y se perpetúa cuando las instituciones fallan: la

violencia institucional.

Y

mientras todo esto ocurre en los papeles, en los juzgados, en los

discursos políticos o en las publicaciones científicas o periodísticas, hay

un niño que sigue esperando que alguien lo respete y respete sus

deseos. Con pruebas o sin pruebas del abuso que dice haber sufrido,

tiene deseos y temores y eso hay que respetarlo. Él no es un detective

que debe aportar pruebas, es un niño con miedo.

Los niños no se escuchan, eso es una castaña hueca, los niños y las niñas se respetan. La carne molida es para las hamburguesas.

Isabel Salas