¿Existe el patriarcado lingüístico?

Analicemos fríamente cómo el lenguaje refleja —y refuerza— estructuras de poder y sesgos culturales. Pensemos, por ejemplo, en ese patriarcado que se arrodilla ante la imagen sagrada de la maternidad, pero se burla del cuerpo marcado por el embarazo: las estrías, los pechos caídos, los kilos de más de quienes han criado hijos a sangre y uña. Pero hoy no hablaremos de hembras paridas, hablaremos de cuantas mujeres hacen falta para que no estemos solas.

Curiosamente, si una mujer camina con un cactus por la plaza, cerca de la panadería, no diremos que estaba sola cuando relatemos que la vimos. Pero si camina con otra mujer… es posible que digamos que iban dos mujeres solas. ¿El cactus tiene más estatus simbólico que otra mujer? Obvio. Bienvenidos al patriarcado lingüístico, pasen sin miedo.“ En este circo, referirnos a "cinco mujeres solas” no es el equivalente lingüístico a decir “una bandada de pájaros solos”.

O sea: las mujeres pueden estar juntas, pero no con "alguien". Por tanto están solas.

Me pregunto, quién define la compañía válida, por qué “solas” implica desprotegidas, expuestas, sospechosas. Y cómo eso afecta la forma en que vigilan, juzgan o incluso atacan a las hembras humanas en los espacios públicos o privados. Porque lo mismo he escuchado contar sobre el ladrón que entró en aquella casa donde estaban tres mujeres solas, que ese sobre ese grupo de chicas en la playa que se fueron solas a dormir una noche de verano las quince amigas y claro, provocaron que les pasara algo, por lo solas que estaban.

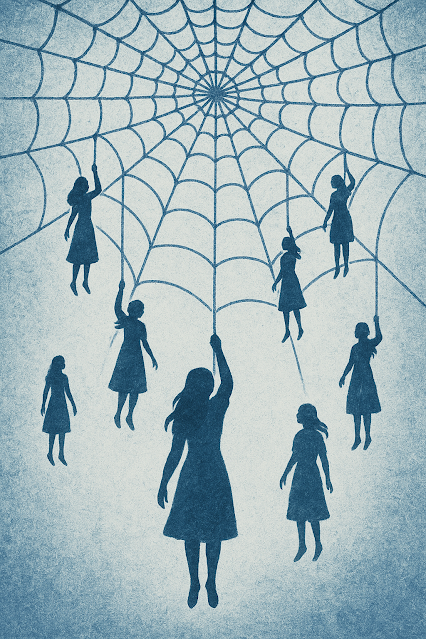

¿Recordáis al elefante que se balanceaba sobre la tela de una araña? La canción infantil que, al ver que la tela resistía, hacía que el elefante llamara a otro. Con cada uno, la red parecía más fuerte. A nosotras nos pasa al revés: cuanto más somos, más solas parecemos. Mas evidente queda nuestra vulnerabilidad. Basta que un varón se sume al grupo para que dejemos de estar solas aunque seamos quince mujeres y el primo de una de ellas. Ya no estamos solas gracias a Dios.

Esto no es una exageración. Es la lógica cultural en la que el varón es el referente de protección, de legitimidad, de supervisión. Una mujer sin un hombre no está con “alguien”, aunque esté con muchas otras. La compañía femenina no cuenta, porque no cumple la función simbólica esperada: la del protector masculino.

El lenguaje no es inocente. Es reflejo de siglos de estructuras sociales donde la mujer ha sido entendida como incompleta sin un varón al lado. Nunca he oído decir que “iban tres hombres solos” a pescar, o que “dos hombres solos” se fueron de excursión.

Y cuando se dice que una mujer estaba sola, casi nunca se refiere a su soledad interior, sino a su exposición. No solo al peligro físico, también al juicio moral. El lenguaje convierte la autonomía femenina en sospecha: estar sin hombres no es libertad, es riesgo, imprudencia. Y si ocurre algo, “claro, estaban solas”. Ellas se lo buscaron.

El lenguaje revela mucho más de lo que parece. Y en este caso, evidencia una lógica donde lo femenino solo se vuelve "acompañado", "seguro" o "legítimo" si hay una figura masculina que lo respalde. Este patrón no es anecdótico, es estructural. Afecta cómo se percibe la presencia femenina en lo público, en lo privado y en la narrativa colectiva. Y sí, como señalas, es un buen ejemplo de lo que podríamos llamar sin rodeos un patriarcado lingüístico.

Isabel Salas

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.